1543年,

波兰天文学家尼古拉·哥白尼以无畏之精魂提出“日心说”。

其革命性影响与世推移,非徒重塑人类对宇宙认识的世界观,亦驱动天文学从宗教神学的羁勒中解放而勃兴,

证实人类自古以来主观臆断而谓之“真理”的事物未必为“真”。

随时光流转而投契,迪克小说集聚科学溶剂与哲思溶质而合成科幻文学溶液,其哲学意蕴被后人视为哲理文学观的超卓形式。

通过两大兼而有之的哲学命题

“何以为人?”、“何以为真实?”

而引发大众在人类学思潮中对人与机器之争、真实与虚假之界的形而上学蕴聚深入浅出的剖析而自省。

迪克在小说中对两个追问加以平衡,对于前者,迪克认为答案是“善”;对于后者,《

解经》则给予他广阔空间以翱翔——全凭意志来创造和摒弃世界。

迪克式科幻旨归由书写文化至影像美学的电影化重构并不囿于末日论的诡幻景观

,而更多立足于以影语质感的特有灵韵对其哲学体系、神学思索及精神内涵的纵横交贯进行跨媒介的卓越表达。

迪克小说:“人性”并非人独有

20世纪以来,急剧的社会鼎革、文化转型、媒体变革、科艺交融、思想嬗变引致人文生态视域下的“身体变革”。

促使以线性为特征的传统身份向以非线性为特征的新身份转变,社会分工的藩篱由此打破,统合于人格、角色与自我意识的主体性在后结构主义、后现代主义的冲击下生发以强调流动、另类、嬉戏、弹性、非中心化为特征的新潮。

可以想见,人机共生的社会生态或正随着赛博时代的照临而翻涌于前。

于科幻视域而论,早在1818年,“科幻小说之母”玛丽·雪莱便创作出世界第一部真正意义上的科幻小说《弗兰肯斯坦》。

其以哥特式笔触讲述“造物主”弗兰肯斯坦,

通过闪电激活所组装的人体残肢而创造出“科学怪人”之造物的异化悲剧。

自此以后,科幻小说及电影便一直热衷于推阐创造人类生命的可能性。

从电影《终结者》至马奇·皮尔西于小说《他、她和它》中编造具有智慧、情感和杀戮能力的独特机器人,再到保罗·迈考雷在小说《仙境》中植入的“玩偶”;

以及布鲁斯·斯特林于《精神错乱》中所刻画的克隆政客奥斯卡·瓦尔帕雷索;

层出叠现的科幻故事在玛丽·雪莱的影响下,

迭次创编机器人、赛伯格、克隆人和其他人工制造的有机生命形式。

而在这之中,迪克擅于将有机体与无机物的界线争端预置为故事发展的逻辑动因以探讨在高科技蓬勃发展的黄金时代下“何以为人?”的哲学。

其基于“人性至上”的意蕴之辨而重新定义生物伦理的科幻观,

即是对身体变革文化极具前瞻性的警示与深思:

《仿生人会梦见电子人吗?》-如果仿生人比人类更“人性化”,那我们何以成为人类?

《冒名顶替》——如果我不是我,那我是谁?

《二号变种》——如果“被造物”异化为致命的反人类武器,那么人类的未来是否还能如期而行?

“机器人”一词源于捷克语“robota”,意指“苦力”,出自作家卡雷尔·恰佩克的戏剧《罗萨姆的万能机器人》。

剧中讲述由生物零件组装研制而成的生化机器人被造物主视作劳工用以奴役,

却在滋生自主意识后发动叛乱致使人类覆灭殆尽

,并最终俘获接管地球的继任权。

不过,真正发展机器人概念的是美国作家艾萨克·阿西莫夫。

他在1942年创作的小说《转圈》中,为确保人类从思想和躯体上均优于机器人而明确提出

被誉为“科幻圣典”的机器人三定律:

一、机器人不可伤害人类,或通过不作为方式使人类受到伤害;

二、机器人必须遵守人类下达的命令,但如果有违第一条准则,可以不服从;

三、机器人必须保护自身存在,条件是不得与第一条和第二条准则相冲突。不过,反唯技术论的迪克却秉持着自己的哲思与信念反其道而行之。

二十世纪的科幻视域下,记忆是“自然人”神魂明证的历史枢纽,

但在迪克小说及其科幻改编电影中,仿生人也可被植入“原生记忆”。

衍生“独立思考”、驱动“自我进化”、调适“自主赋能”、展露“崇高人性”,继而当“人工造物”在科技变革的海潮中涌现无异于人类的形态、思维及理想追求后,

身份认同的伦理争端将逐步爆发,身体变革的连锁冲突亦将失陷于进退维谷的厄境。

在二十世纪,当推度生物标界的定准时,迪克认为界线的构成方式将成为最核心的议题,而“仿真机器人”作为一种强有力的文化挪用对象,始终相辅相成于迪克小说中所隐映的自我与世界之迷离惝恍。

尤其在1962年至1966年期间,

迪克创作出一系列致力于并置自然人和人工生命形式而界说“人类”的重要作品。

以小说《金人》为例,迪克从“次人”拜恩斯的主观视角推论了人类与变异人的依存关系:我们与变异人的关系就恰如猿人跟我们。

他们有拱起的头盖骨、心灵感应能力、完美的语言系统、强大的计算能力和符号识别能力,甚至走到了我们进化道路的最前沿。

因而,

若我们让一个变异人推进进化进程,那么主宰未来的就不是人类

,而是幸存下来的变异人。

届时不要指望还能奴役他们为人类服务,因为如若他们比现代人类更优化,便会在优胜劣汰的发展争竞中取胜。所以为了生存,我们必须将他们击溃于发端。

其次,在小说《二号变种》中韩德少校与马鲁迪下士关于杀戮机器“钢爪”对人类存亡的影响亦展开了精彩的对论:

韩德:“一个新生的种族即将接替人类!”

马鲁迪:“没有任何种族可以取代人类。”

韩德:“或许人类的黄昏和新种族的黎明已然到来。”

马鲁迪:“它们不是种族,只是执行机械化任务的杀手。”

韩德:“这仅是开始,又怎知未来会如何演变?当战争结束而没有人类再可杀戮时,它们的潜能便会激发出来。”

马鲁迪:“难道你认为它们存有生命?”韩德:“这并非没有可能。”马鲁迪:“它们只是具有生命之表象,但本质仍是彻头彻尾的机器”。

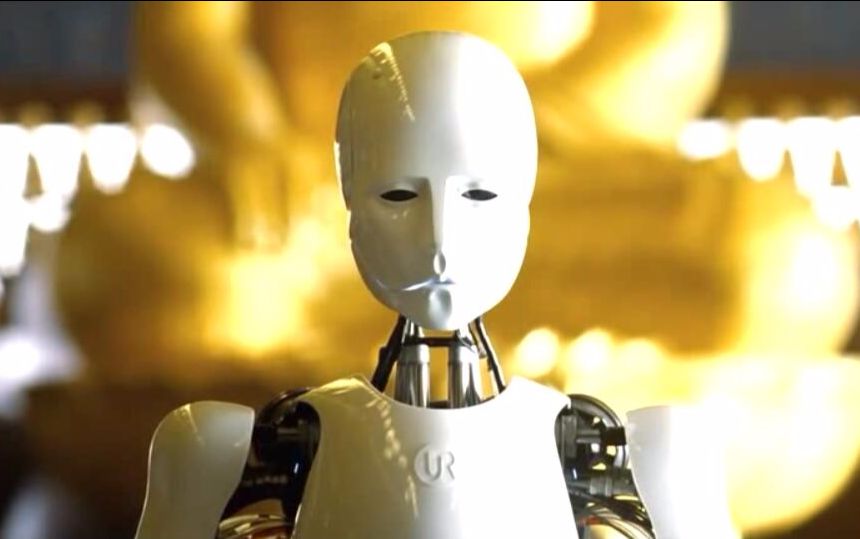

“仿真机器人”、“半机械人”、“仿生人”、“复制人”、“赛博格”作为本同末异的人造联合体,

在迪克小说中深具象征性的哲学隐喻。

他们渴求“所在”,亦向往独立、平等与自由,即便与人类冲突频仍,却始终负隅顽抗,甚至预谋与人类一同竞争未来的接管权,于是自主个体与科技造物之间的界线将逐步相互渗透,

而这也是科幻电影跨媒介重构的常设切入点。

迪克60年代小说中的景象通常都是高度商业化的空间,其未来主义下的“末日光景”已成为后现代性的典型表征,并以此建构对差异的关注和对固有范畴的挑战,

引起人们对人工智能、仿真学和“他者”身份构建的高度关注。

同时,迪克还以“生命至上,万物有灵”的深远涵义宣明“人性”并非人类所独具,“身份观念”是一个茫昧的范畴,世间万物以一己性灵存续于身而流逝于世,生命的意义可绽露于森罗万象,人性的价值亦可映现万汇。

生与死、离身与具身、血肉之躯与电子义体的阀限是混茫且淆乱的,

这些复杂性换喻为多重的双关隐意相映于迪克的写作中,暗射着分裂与重组,驱使读者在同感与共鸣中凝思

“何以为人?”

的哲学。

而科幻改编电影对于“人与造物界线之争”的主题构架通常会结合导演视角、科技思潮及社会观念调集出与时推移的“好莱坞式想象”。

从而接续于科幻改编电影中渗透对迪克后现代思辩的继承与发展,引导观众在虚妄的鼓吹狂潮下

反观技术救世的陷阱、权衡资本为王的利弊、省思个人至上的隐忧。

科幻改编电影:归并政治批评与人性阐释

2009年,《阿凡达》展现了人类与类人生物纳美人的“生存之争”,2011年,《猩球崛起》展现了人类与进化为高级智慧猿类的“生存之战”。

当代科幻电影在类型化的叙事流变下,不断将生态伦理观念、生命科学革命、生物工程实验构拟为科幻焦点而创设情节框架,

再由危机意识衍化“现代性”生存焦虑以警世诫人。

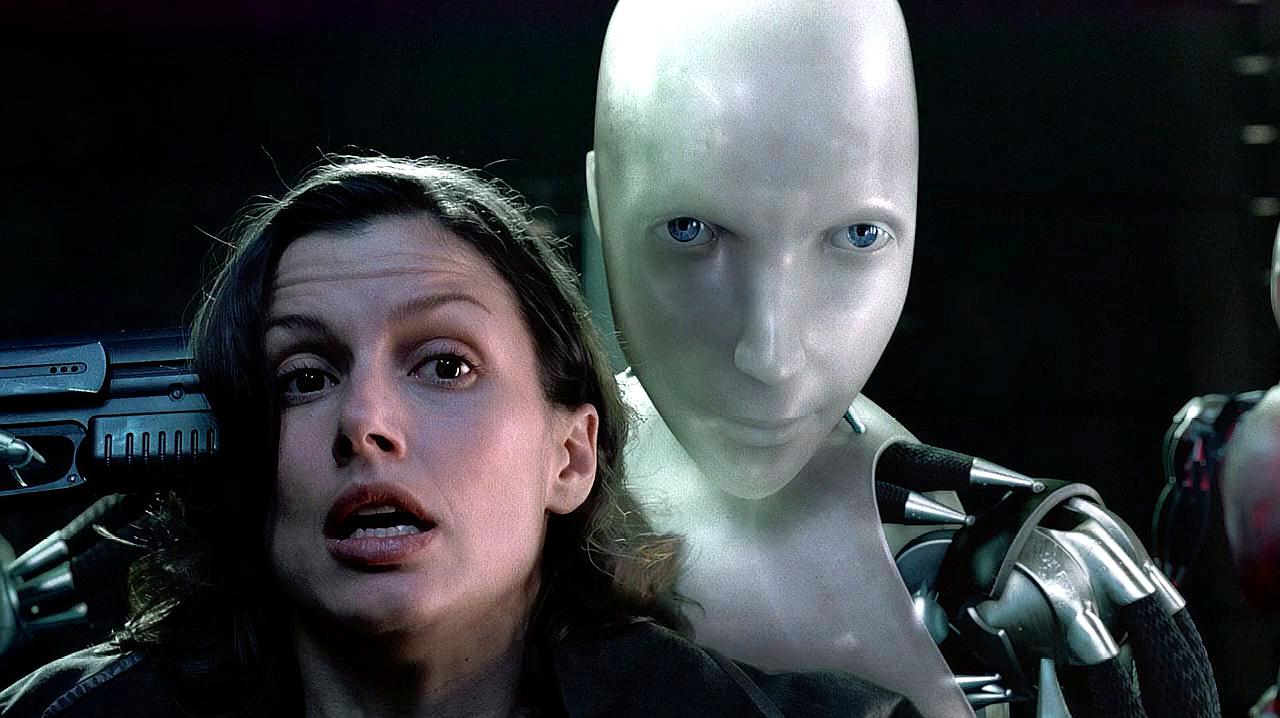

而1982年公映的《银翼杀手》却早已通过人类与仿真机器人的“生存之思”引导科幻观众在末世语境下探寻对“人”的定义、对“人性”的思辨以及对“生命意蕴”的深省。

倘若终有一日人类与银翼杀手“德卡德”一样和仿真机器人“瑞秋”彼此倾慕,甚至违逆生物伦理而诞下机械躯体及情感孕育的灵魂都处于进化前沿的“杂交后代”,

那么失序之后是否还可全身而退?

科幻改编电影常以情节暗示、意象隐喻、视点缝合为主要反讽技巧

,通过归并政治批评与人性阐释的电影化重构实现对迪克式科幻旨归——“何以为人?”的侧面强调。

现代文明以工业革命为导向,20世纪的机器工业将人类卷入浩如烟海的信息险滩,美国文化及其组成要素的特质促成了工业社会在时间上的延续与在空间上的扩展,

而其政治组织受制于武装力量,集中于官僚权威,依赖于技术主义。

通常,迪克探索仿真机器人与人类互动关系的政治涵义时所采用的方法与智利神经生物学家昂贝托·马图拉纳的“自创生”理论分析一致。

马图拉纳指出,如果一个自创生系统强迫另一个系统变为他创生系统,便会导致较弱的系统被迫为较强的系统服务而无法追求自身统一性。

故此,因自创生权位而展开的斗争,

反照于迪克的故事主线即可解悟为“何以为人?”的生命理论。

造物主作为庞杂实体主宰“外部”特权,同时迫使造物接受“内部”剥削,坐贻个体的至极恐惧是反之陷落匿影藏形的真主为其自身利益而建权制霸的界域“内部”。

与此同时,迪克一以贯之发展将人类与仿真机器人严格界定的形式特质:

独异于人的存在、神秘莫测的行动、悲喜无常的心境,逐一掩映于伏线悬置的疑问。

迪克式科幻改编电影的主人公常汩没在虚无内心与死寂世界的交界,毫无对同类的怜悯、对生活的热爱以及对未来的希望,周遭万象都涌动着恐惧与无助。

而人工造物却富有同情心且对理想目标意志坚定,

同时又如现实场域的人类一样具备个性化的独立人格。

主人公德卡德和复制人叛军首领罗伊在摩天大楼屋顶上进行逃亡游戏的最终对抗,面对生死攸关的德卡德,罗伊仍选择出手相救并释出堪为影史经典的“遗言”(演员即兴表演):

我所见过的事物,你们人类绝对无法置信,我目睹战舰群在猎户星座的端沿燃烧,我看着C射线在唐怀瑟之门附近的黑暗中闪耀,所有这些瞬间,终将随时光流逝,一如泪水消逝在雨中,死亡的时刻已然到来。

这段殆尽之时的对白赋予“人性至上”的生命光辉得以彰显,而机械复制人的怜悯所感召的“人性之善”则反衬银翼杀手生而为人却冷酷残虐、冷血无情、冷漠自私的“人性之恶”。

如果连机器人都可以为生命的自由渴盼、为逝去的战友哀悼、为悲望的现实流泪,

然则自诩为高阶生物的人类又是何等无情与悲哀?

因而,“机器人”是固定符号,更是既规定又暗示人类与非人类之间精神分裂又实体分离的主体性能指。

自远古时期开始,人们便相信灵魂是不朽的,

而灵魂之“辨”亦成为西方哲学发展历程中的悠久传统。

古希腊哲学家柏拉图认为存于精神世界的灵魂是理性、纯粹且不可分解的,而其学生亚里士多德对此表示赞同,并于历史上第一部论述心理现象的著作《论灵魂》中提出

“灵魂与身体不可分割”

,并且灵魂会随着身体的消失而消逝。

同样,意大利哲学家圣托马斯·阿奎那在《异教徒驳议辑要》第二卷论及人的灵魂之时提出“人是灵魂与身体之结合体”,灵魂是身体的形式,而身体的每一部分则都充满灵魂,并且一切精神实质都是非物质而不朽的。

笛卡尔也于1641年出版的《第一哲学沉思集》中提出意识可以独立于物质世界而存在,

可将思考着的物体视同于具有自我意识的不朽灵魂。

自由意志与物化具象乃是离合而存续,当机器人也可以被植入情感孕育的灵魂,届时“自然人”永恒无条件的心智DNA便不再“唯一”。

机器人也会有自己的情感,甚至会像人类一样主动构建“自我”。

长此以往,整个社会都无从分辨此刻所凝望的是人眼抑或人工电子眼,顺势将失陷于动态的共存与冲突。

而如若越来越多的仿生人不愿再受制于人类,且极度渴望被赋予自由独立的存在,它们便会发动无休止的叛乱以摆脱被威胁和奴役的命运,

最终人类文明将在飞跃与消弭之间动荡不定。

故此,21世纪可谓人类与后人类的交界时代,经由亲历历次信息革命以“传播信息的新管道——描写世界的新手段——包围我们的新环境”为媒体通径的三级跳。

人类包括记忆、想象、思维等在内的高级精神活动都能以信息流为介质而还原为电子脉冲以适用于比特编码。

而当下以计算机为代表的第五次媒体革命正助力人类以数字编码再造世界,

继而于基因组破译的过程中重塑数字时代的“身体观”。

于此,当科技发展所演变的后人类建构与社会控制论的双刃剑相聚合时便会爆发争端,随之生存秩序则必将被打破,而稳固有序的世界文明则或将沦灭于末日噩梦。

科幻改编电影基于预置隐伏的叙事结构,在银幕上相继引导80年代、90年代。

当代科幻观众于复制人被赋予人性之光的《银翼杀手》中潸然泪下,于天真童稚反转为嗜血机器的《异形终结》中跼蹐不安,于外星敌特改扮成地球工程师的《冒名顶替》中栗栗危惧。

可以预见,随着当下人工智能、基因工程、生命科学等科技快车的高速运行,

碳基生命与硅基生命的异源结合将不再是天方夜谭。

尚且如今人类已实现以数字技术为核心,利用电子媒介对部分人体功能的机械复制,显然仿生人将在未来与人类形成无穷镜映式对峙;

届时,有机体与无机体之间的界限何在?

科技犯罪猖獗的反乌托邦社会该如何重塑信任?

无序的社会在万物互联的时代又将如何演化发展?

可悲的是,无论如何协调科技发展,未知的恐惧、茫然的无助以及沉郁的忧虑始终难以消解。

现代科技的变革推动人类的感知能力融入富于神秘的新思想沃土,人工生命为人类创造新的存在方式。

同时,亦转化当代哲学观念,人们不再关注生物论所探索的“人类由什么构成?”,而是技术论所遥想的“人类将进化成什么?”

一场关于生命而非存在的哲学辩论就此赫然揭幕。

在“冲突-思考-权衡”的叙事逻辑下,科幻改编电影通过构设边界争端的末世残骸向观众展现

“高科技低生活”的视听奇观。

试图在犹如深渊的“末日幻景”中,营造“科幻焦虑”以让观众沉迷于虚无的视错觉。

引导观众思考人类在机械造物不断进化的情况下应该如何有效应用科技,

确保在稳定的合理范围内通过技术变革向上延展自我与世界

而非成为被技术入侵而操纵的傀儡,以及资本主义在阶级壁垒下的铲除工具。