陈思宇1, 曾文婕2, 黄甫全2

(1.华南师范大学 马克思主义学院, 广东 广州 510631;2.华南师范大学 价值教育研究与开发中心, 广东 广州 510631)

[摘 要] 在教学行动研究方法论体系中,抽样关涉行动研究的学术性,日益受到重视。人工智能时代的到来,推动着智能技术与行动研究及其抽样方法的深层融合。文章集中阐释教学行动研究的抽样技术进化基础、概念基础和意义基础。进化轨迹表现为,从方便抽样到多元取样、从人类样本到经验样本,昭示教学行动研究抽样技术超越研究条件局限性,向科学性和智能化演变;在概念上,理论先行和实践关怀是教学行动研究抽样技术的本质特征,人工智能技术的变革和解决学术合法性危机的需要是其发展动力,符合学校伦理规定和切实保护师生权益是其实施原则;而明晰研究目的和研究问题,据以开展研究设计和抽样分析,则是教学行动研究的意义基础。

[关键词] 人工智能; 教学行动研究; 抽样技术; 客观性; 进化; 概念; 意义

创造科学性、普遍性的知识,是教学行动研究的价值论诉求。实证主义者认为,在生产科学知识时,社会科学研究者必须遵循并使用自然科学研究方法,规范取样,使用信效度较高的研究工具,收集并分析中立的数据,从而证实或证伪研究假设。其中,抽样对科学研究至关重要。教学行动研究的首要议题也是抽样方法的选用。《行动研究批判》(Action Research: A Critique)一文发表后[1],一线教师教学行动研究“实践性与科学性综合体”中,科学性“缺失范式”暴露出来。对此,教学行动研究从与文献研究、量化研究和质性研究的对立中走出来,走向“整体主义”[2]。整体主义行动研究,不仅使用了传统研究范式的资料收集和分析方法,更引入了抽样技术,力图解决自身的客观性危机。当前,国内外学者尚未对教学行动研究的抽样技术进行系统讨论。因此,本文结合人工智能时代下教学行动研究及其抽样技术的新进展,从进化、概念和意义三个层面梳理和阐释相关理论知识,为行动研究的实践提供指引,以推进行动研究方法论的发展。

一、教学行动研究抽样技术的进化基础

教学行动研究兴起之初,一线教师囿于课堂和学校,开展起来往往“就地取材”。然而,“方便”常常导致行动研究结论普适性遭到批判。一些学者把这类研究结果贬抑为解决问题的“线索”和“提示”。面对质疑,研究者不仅划分案例研究的类型,扩展普遍性的概念,而且引进其他抽样方法和人工智能技术,使教学行动研究的选样更加客观、智能和有效,样本更加丰富。

(一)传统时代的方便抽样

教学行动研究是一线教师独自探究或与外来专家合作解决自身教育实践问题的研究活动。在信息技术普及之前,教师采取案例研究和方便抽样,以当下教学情境和学生作为研究对象和样本开展研究。

1. 方便抽样的兴起和实施

方便抽样是研究者从最方便可得的被试中抽取样本的方法。选用方便抽样,既是行动研究性质使然,也是出于便利原则。传统上,研究者提出感兴趣的理论问题,选取并调查一定的样本,统计分析研究数据,得到预期研究成果。然而,在教学行动研究中,教师的研究问题来自当下实践,需要采取及时行动进行解决;同时,受限于网络条件、技术手段、社会地位、关系资源、时间精力以及工作性质等因素,使其只能以所在的学校、年级和班级为研究对象,开展面对面研究。在这种意义上,行动研究即个案研究(Action Research Case Study)。这种方式的好处是灵便,但其缺点也是显而易见的,比如非概率抽样、样本太小、缺乏控制以及无法运用分析软件,比如Nvivo、NUD*IST等。

2. 方便抽样的难点和对策

困扰早期行动研究者的难题之一是,“个案研究中的发现能否推论到总体?”[3]面对不绝于耳的质疑声,支持者进行了强有力的反驳和论证。一些学者驳斥批评者不加区分地运用调查法的抽样逻辑和评价标准来审查行动研究结论的代表性。也有一些学者在对话和争论中,对个案研究和普遍性的概念进行了重构。比如,国内学者依据研究目的,将个案研究分为探索性、证伪性和外推性三种。前两种不涉及样本代表性,第三种具有同质总体代表性[4]。因此,若将教学行动研究用于探索或证伪,那么无需过多考虑研究样本的代表性和研究结果的普适性问题。国外学者认为,普遍性不仅仅指统计学意义上的“统计外推”(External Statistical Generalizations)和“统计内推”(Internal Statistical Generalizations),还包括“分析外推”(Analytic Generalizations)和“个案间推引”(Case to Case Transfer) [5]。行动研究结论具有“分析外推”和“个案间推引”的特性[6],与量化研究结论的统计普遍性不同。

研究普遍性的分类,使行动研究在与传统研究的论辩中“扳回一局”。然而,人总是生活在“理想”的世界,总是向着“可能性”行进。具备批判和革新精神的行动研究者更是如此。因此,伴随行动研究的整体提升和通讯技术的极速推广,抽样技术迈进了信息时代多元发展的新阶段。

(二)信息时代的多元抽样

因应于研究主体、理论基础和技术工具的变化,行动研究由初期的独立式和协作式衍变出更多的范式。因此,新兴的行动研究范式和信息技术工具,逼促研究者和一线教师跳出案例研究和方便抽样的舒适区,开发和应用更多适宜的抽样技术。

1. 行动研究的范式

信息通信技术与行动研究的整合催生了性质各异的行动研究范式。半个多世纪来,行动研究范式丛生,比如参与式行动研究、局内人行动研究、生活理论行动研究、预见式行动研究、人种志行动研究、网络化行动研究、评价式行动研究、多位点行动研究、新媒体行动研究、在线行动研究、螺旋技术行动研究以及视频行动研究等[7]。这些范式立足于不同学术视点和技术手段,对教学实践问题进行了多维度关照,很大程度上增大了样本甄选的复杂性和困难性。案例研究和方便抽样已然不能完全适用于主体和问题变化了的行动研究范式,这一矛盾成为行动研究者借用或创用其他抽样技术的重要原因。

2. 抽样方法的类型

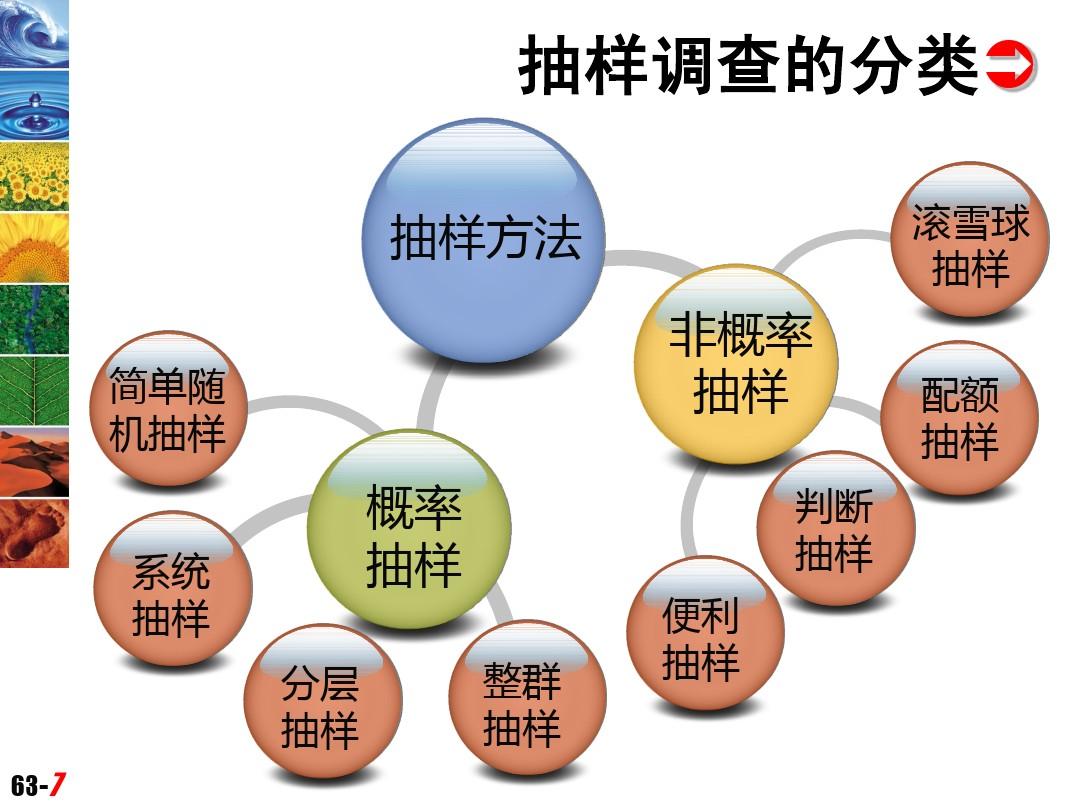

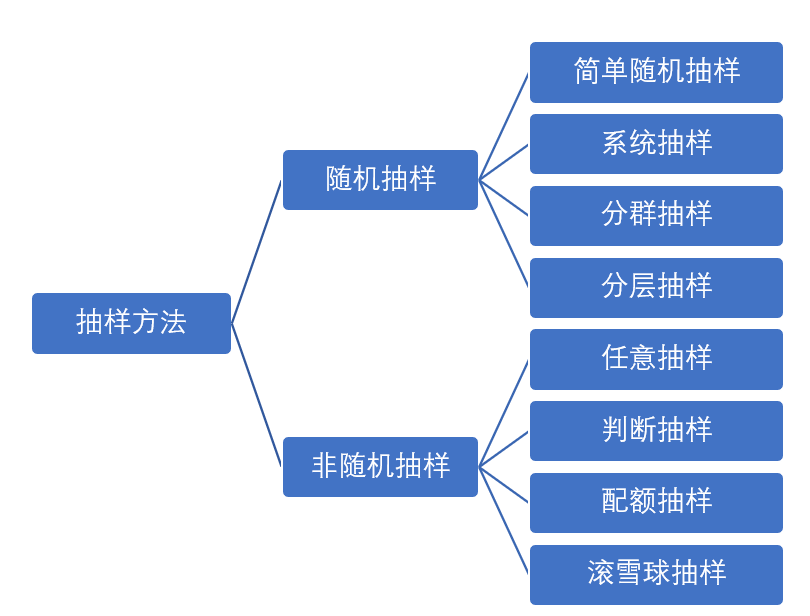

信息技术是扩展人类器官功能的工具。近年来,得益于信息技术工具的推动,抽样技术呈井喷式涌现,为教学行动研究的深广拓展和活力焕发注入了持久的生命能量。抽样技术分为随机抽样和非随机抽样。前者广泛应用于量化研究,常用的五种抽样包括简单随机抽样(Simple Random Sampling)、分层随机抽样(Stratified Random Sampling)、系统抽样(Systematic Random Sampling)、整群抽样(Cluster Random Sampling)以及多阶段抽样(Multistage Random Sampling)。后者根据研究目的决定抽样的边界,即在有限的时间和方法范围内,哪些方面的案例可以作为研究对象。常用的十八种抽样包括定额抽样(Quota Sampling)、关键案例抽样(Critical Case Sampling)、理论抽样(Theory-based Sampling)、证实和证伪案例抽样(Confirming and Disconfirming Sampling)、政治重要性抽样(Politically Important Sampling)、极端案例抽样(Extreme Case Sampling)、重点抽样(Intensity Sampling)、同质抽样(Homogeneous Sampling)、分层目的抽样(Stratified Purposeful Sampling)、滚雪球或链式抽样(Snowball or Chain Sampling)、标准抽样(Criterion Sampling)、机会抽样(Opportunistic Sampling)、典型案例抽样(Typical Case Sampling)、最大差异抽样(Maximum Variation Sampling)、随机目的抽样(Random Purposeful Sampling)、混合目的抽样(Mixed Purposeful Sampling)、多阶段目的随机抽样(Multi-stage Purposeful Random Sampling)以及多阶段目的抽样(Multi-stage Purposeful Sampling)[8]。

单一的案例研究不能全方位地解答行动研究问题。为此,行动研究者们从多个视角和渠道进行取样,使抽样出现多种途径甚至交叉融合的趋势,为科学选样提供了新的可能性。

(三)智能时代的经验抽样

从案例研究抽样逻辑向调查法抽样逻辑的转变,体现了专家学者的不懈努力和行动研究的长足发展。然而,哲学的经验转向和工具的智能发展,使研究者深刻地认识到人类生活经验成为研究对象的重要性,以及精确采集和辨别人类生活经验的可能性。因此,教学行动研究引入了心理学的经验抽样法(Experience Sampling Method, 简称ESM),改变以往仅以“人”为样本的取样。

1. 经验抽样的历史合理性

研究方法的发展表现出一定的趋势和方向。其合理性以一种潜在的力量,将研究方法引向某一方向。ESM产生的深层原因在于,当时的观察法、日记法和心理测量法不能完全洞察常人外在经验表现之下的内在心理活动。社会心理学之父、行动研究鼻祖勒温(Lewin, K.)认为,理解人的思维行为模式,先要研究人的心智活动。随后,其追随者基于行为主义理论开发了观察法。该法较为严谨,但它只能记录人的外显行为,而无法在不干扰研究对象的情况下,收集有关他们隐蔽生活的资料。为此,针对这一难题,研究者逆向开发了日志法,希冀使研究方法从他人观察和记录向自主回忆和撰写转变。但是,由于霍桑效应和记忆延迟,研究对象无法如实撰写日志。这样,研究者同样无法考察他们对不同生活体验的深层思考。后来,人格研究的发展,促使研究者采用心理测量法(问卷和访谈)来评估个体的思维感受。

但研究继续指出,人们不擅长建构事后经验,依赖回忆的测量法生态效度较低。从观察法到日记法再到问卷法和访谈法,研究的客观性逐步得到提升,然而,探视人类心智活动的问题仍未在方法层面得到突破。心理学从研究个体稳定特征转向研究情境影响主观体验的趋势,孕育着破解这一僵局的新进路。最终,布兰兹塔特(

, H.)通过整合具有生态效度的日志法和具有严谨性的心理测量法提出了ESM。虽然ESM不是万能钥匙,但它通过互联网和信息技术,及时获取关于个体外显行为及其当下心理活动的数据,将其作为研究样本,克服了先前方法的一些局限性[9]。

2. 经验抽样的现实可行性

ESM进入行动研究抽样领域,不仅因其适用范围广泛、适用人群多样、结果稳定可靠,更因其开路带头,率先使用人工智能,叩响抽样技术与人工智能的融合之门。在人工智能风靡世界之前,ESM借助传统的技术手段进行抽样,比如蜂鸣器(Beeper Watch)、个人数字助理(Personal Digital Assistant)、电子邮件、生理传感器(Physiological Sensors)以及手机短信(SMS/Text Messaging)等。然而,感知智能如语音、图像、手势、表情、语义识别以及眼部跟踪等技术的降生,认知智能如教育机器人等的开发,[10]引起了研究领域的震荡。研究者由此开发出多种ESM软件,而应用较为广泛的是“生活志”(Participation in Everyday Life, 简称P. I. E. L.)和“生命之旅”(Life Data)。P. I. E. L.用于记录和抽取人类日常生活的资料数据。相比传统抽样工具,它可为参与者设置多种不同类型的问题和进度提示以使参与者完成调查(如图1~3所示),助益研究者细致入微地理解参与者的思维行为模式[11]。另一种实时收集样本数据的软件是Life Data,该软件为研究者设计不同类型的问题及其选项,设置进度条和提醒时间,推送至参与者,邀请他们作答,自动下载和存储参与者提供的答案(如图4所示),供研究者随时调取分析。比如,美国奥多明尼昂大学的弗吉尼亚联盟临床心理学项目运用“生态瞬时评估法”(Ecological Momentary Assessment),收集女大学生的情绪和思维行为样本,以此调查她们每日的身体和精神健康状况。宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的儿科医生为脑颅损伤儿童提供智能移动设备,使儿童随时随地汇报身体情况。医生依据这些样本,观察儿童脑震荡情况,以及这些症状与儿童认知和身体运动之间的关系。日前,P. I. E. L.和Life Data已被世界多所大学和研究机构采用,比如哈佛大学、耶鲁大学和悉尼大学等[12]。

图3 主观题(文本框输入)

图4 抽样结果输出

教学行动研究抽样技术从便利性向多元化、经验性和智能化的演进,彰显了行动研究者的学术智慧:既重视活生生的当下,谋取更好条件,满足功利诉求,又崇尚理想追寻,超越琐碎平凡,履行学术重责。

二、教学行动研究抽样技术的概念基础

教学行动研究者借用多种抽样方法。受行动研究范式本身的性质影响,这些抽样技术在运用中被赋予新的特征和原则并涌现出新的趋势。

(一)教学行动研究抽样技术的本质特征

在二元对立理论框架下,研究与行动、理论与实践不可通约且互相排斥,出现了奇特的二律背反困境。文献研究被指责为书斋玄思,质性研究被看成经验总结,量化研究则被批判具有方法中心论倾向。然而,每种研究范式的合理性皆有限度。因此,整合研究与行动、主张研究行动连续体的行动研究应运而生。行动研究的落脚点是“研究”,它具有理论性;同时,又具有实践关怀性。

1. 理论先行

“理论先行”指抽样原因和过程合理清晰,研究者需“取之有道”。道即道理、纹理、理据,体现了行动研究的“研究极”。当前该范式面临的诘难是客观性较差。这归咎于部分学者和教师对行动研究的误解和误用。同时,很多行动研究论文对抽样原因和过程隐而不宣。然而,第一,从研究主体来说,行动研究是研究者与反思性实践者共同协作甚至合二为一的研究范式;第二,从理论基础而言,行动研究以参与世界观和过程哲学作为本体论,以马克思主义辩证法、进化认识论和解释主义为认识论,以自由解放为价值取向,以反思性实践、批判理论和系统思维为方法论[13];第三,从论文规范来看,越来越多的学者在其论文中详细阐释了选样的方法、原因、过程及其困难等。因此,批评行动研究及其抽样缺乏科学性有失偏颇。

2. 实践关怀

“实践关怀”源自行动研究的“行动极”,指抽样要反映教师所关心的学生群体、所从事的教学活动以及所要解决的实际问题[14]。传统教育研究由专家主宰。学者们依据自身的研究兴趣和学术主流来选取样本和取得成果,收获学术成长。相反,在行动研究中,教师扎根于学校课程与学习,直面活生生的教学活动。因此,在选样时,教师不能像研究者们那样,弃教育实践于不顾,追求大规模的取样和宏大理论建构,而必须紧扣实践难题开展抽样。研究以行动为始,在行动中进行,并以行动成效高低作为检验研究质量的标准。

教育情境动态多样,因此,行动研究不仅是理论的、行动的,亦是生成的,不能被周详设计并沿着既定方案进行。所以,抽样的严谨性和相关性还与行动研究者的适应性和灵活性息息相关,研究者必须能够随时调整研究。

(二)教学行动研究抽样技术的发展动力

新时代教学行动研究抽样技术的深度发展,其根本动力在于人工智能技术的变革与满足行动研究学术合法性建立的需要。

1. 外部动力:人工智能技术的变革

人工智能的触角已然伸至社会的各行各业和生活的方方面面。在经过图灵测试、基于概率统计模型的新方法以及深度学习技术的洗礼后,人工智能正在从计算智能和感知智能走向认知智能[15]。教学行动研究抽样技术与人工智能的整合,回应了信息技术的颠覆性改变。智能导师系统(Intelligent Tutoring System)和教育机器人等,为行动研究者解决专家和其他资源不足等问题提供强有力的技术支撑。比如:整合人工智能和运筹学研究方法的“专家/智能决策支持系统”(Expert/Intelligent Decision Support Systems) [16];具有感知符号系统、学习机制以及长期工作记忆,能够替代人类专家培训美国退役水手职业技能的LIDA模型[17]。

当前,研究者除了直接开发诸如P.I.E.L和Life Data等抽样工具,还提出能够为实践者提供及时、充分且低成本研究咨询服务的“专家咨询系统”(Expert System Consultant),如图5所示。该系统的主要原理是,首先,基于专业研究者的知识,利用Shell脚本建立“知识库”(knowledge-based),构建专家模型,用以表示行动研究领域的相关知识,以及作为专家能够基于这些知识解决有关问题的问题求解知识[19]。其次,通过“推理机”(Inference Engine),转化并表征研究领域的专业知识,同时,接收、编码以及提取来自学校研究者的问题。最后,通过用户界面,针对问题提供有效建议,实现学校研究者与专家咨询系统的互动。该系统集成经验丰富的专业研究者的核心领域知识,仿真人类专家的能力,控制知识与问题情境特点之间的链接,建立运行程序和设计用户界面,与学校研究者产生互动,为学校研究者提供有效的、通用的专家咨询服务,其服务频率和解答深度是一般人类专家所不能企及的。

图5 教学行动研究“专家咨询系统”[18]

2. 内部动力:解决合法性危机的需要

自提出以来,行动研究在传统研究的攻击下,无论在理论发展和实践应用方面,还是在理论基础、过程模型、抽样技术、资料收集以及分析层面,均深陷于整体的危机之中。这些危机有的一直延续下来,直到现在行动研究者都不得不做出回应。行动研究的学术合法性危机,具体表现在客观性衰微和普适性走弱两个方面。因此,提高教学行动研究的信效度,满足行动研究学术合法性建立的需要,是教学行动研究抽样技术发展的内在动力。

提升教学行动研究的客观性和普适性,需要从四点着手。一是多视角观照。单一环境的研究样本降低研究结果的推广程度,而观照过程细节和多个利益相关者的观点能够减少这一局限性[20]。二是三角互证。最大变异抽样和三角互证提高了教学行动研究资料的可信度和一致性。三是进行KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)取样适切性检定[21]。四是清晰阐释抽样过程,使研究的透明度和重复性更高。

(三)教学行动研究抽样技术的实施原则

去情境化的传统教育研究窄化为专业研究者的活动,作为教育教学实践主体的师生被遮蔽、排斥。然而,行动研究是多个利益相关者协作建构意义的过程,漠视任何一方将导致研究价值受到质疑。尊重个人、对方受益和公平原则是社会科学界遵循的基本伦理原则[22]。结合文献和实践,文化主体论主张教学行动研究抽样应遵守两个原则:征得学校(伦理委员会)同意和尊重师生隐私[23]。

1. 符合学校伦理规定

开展行动研究要充分考虑利益相关者的要求与期望。教育活动包括教育管理者、教师、学生及其家长四类主体。开展行动研究必须征求学校(伦理委员会)同意并获取家长委员会的理解和支持。首先,在行动方案和研究方案的设计阶段,各方共同探讨抽样涉及的伦理问题,并提出合理可行的解决方法。其次,依据大学、院系或中小学幼儿园制定的研究伦理列表,对照、检查和调整自己抽样中的有关伦理问题,签署后送交学校(伦理委员会)。最后,经批准后方可进行选样[24]。

2. 切实保护师生权益

大学学者、一线教师和学生通过参与、互动和协作,达成相互理解、问题解决和专业成长,三者的关系对研究过程和结果以及下一轮行动研究的抽样产生直接影响。因此,研究者应充分保证师生知情权,保护参与者免受身心伤害。如详细告知研究目标、抽样原因、样本大小、研究时长、研究结果呈现形式、目标读者、潜在风险和利益等。例如,某研究者以自身标准和课堂观察判断某校教师的教学有效性。在教师未知情的情况下,该校行政人员获取这些数据并得知哪个教师被划归为“低效”。该教师后续的职位晋升和工资调整等都受到消极影响,这也导致了研究者在后续研究中遭到教师抵制、流失样本[25]。

行动研究抽样具有理论丰富性和成果导向性。抽样时,需要重视人工智能对于建立行动研究学术合法性地位的重要性,同时,遵循研究伦理,尊重学校和师生。

三、教学行动研究抽样技术的意义基础

目的无方法则空,抽样无问题则盲。抽样技术本身并无优劣之分,每种技术都有各自的适用范围,关键在于把抽样技术的选取与实现研究目的、解决研究问题以及适切研究设计相结合。

(一)实现研究目的

从目的手段论来看,研究目的规定着研究手段。明确研究目的是制定抽样设计的第一步。教学行动研究的目的可归结为“生成有效知识”“改善教学实践”和“创新教学实践条件”[13]。

1. 生成有效知识

生成有效知识既是行动研究的基本功能,也是首要目的。有别于传统的显性知识、公共知识以及核心知识,行动研究生成文化性、地方性和实践性知识。行动研究创造知识,既遵循一般的基本原理,又独具双重逻辑。换言之,行动研究者制定计划、选取样本、收集和分析资料,从而研究解决实践问题;同时,通过观察和反思结果,增长新洞见并为下一步计划奠定可靠的基础。在此过程里,行动研究以具体问题为导向,在实践逻辑与研究逻辑之间运转,将个人经验外在化和社会化,将“理论知识”内在化。这一螺旋上升的过程,就是生成有效知识的过程。研究目的产生研究目标。研究目标分为“探索”“描述”“解释” “影响”“预测”[26]。“探索”指运用归纳法讨论某一概念、现象或者情境,从而推导出假设或一般原理。由此,“生成有效知识”的研究目的体现为“探索”目标。

2. 改善教学实践

教学行动研究的主要目的之一是外来专家与师生合作或师生自己解决事关自身发展的实际问题。为了实现这一目的,需要抽选与该问题直接相关的师生样本,超出这一范围,并非总是合适。“描述”指寻找并描写某种现象的历史起源、主要性质及其产生原因。“解释”指说明不同概念或现象之间的关系,进而发展理论。“改善教学实践”需要了解实践问题的来源、阐述解决策略等,因此,它体现为“描述”和“解释”目标。

3. 创新实践条件

创新实践条件是教学行动研究的动力性目的。按照辩证法的观点,教学认识来源于教学实践,教学实践是教学认识的所从之出,而教学认识的终极目的是为实践提供更好的方向和可能,因此,教学实践又是教学认识的所向之归。与该研究目的相对应的研究目标是“影响”和“预测”。“影响”指控制情境或者变量,以产生某种期待的效果。“预测”指使用已有知识或理论来及时预见未来。

为改善教学实践和创造实践条件,研究者需要将“探索”“描述”“解释”“影响”以及“预测”等研究目标转化为具体的研究问题。

(二)解决研究问题

秧好一半谷,题好一半文。研究问题很大程度上规定了研究设计、样本大小、抽样方案以及分析技术等。整体主义行动研究涵括了文献研究、量化研究和质性研究。因此,其研究问题由文献研究、量化研究和质性研究问题构成,其解答更加困难。

1. 量化研究的统计问题

统计问题是行动研究问题的重要组成部分。它关注“什么什么对什么什么是否具有显著效应/效果”问题。但这并非是简单的“是/否”问题,它细化为描述性、比较性和关系性[27]三类。描述性问题将一个或多个变量的特征数量化,其问题表述包含“有哪些”和“有多少”。如上海学生PISA2009阅读高分的原因有哪些。比较性问题则对比两个及以上小组的结果变量及因变量,其表述常出现“区别于”“相比”等,提问方式为“哪个组与哪个组相比,在哪个方面(因变量)存在哪些区别”。比如,男女中学生的数学态度存在哪些区别。关系性问题关注两个及以上变量的发展趋势,问题包含类似“关系”“趋势”等,可简化为“在某个群体中,因变量和自变量的关系是什么”。

2. 质性研究的机制问题

行动研究问题的另一成分是质性研究问题。量化研究对比不同小组或探讨变量之间关系,而质性研究探索某种过程。质性研究的提问方式是“什么什么对什么什么是如何产生显著效应/效果的?具有什么样的机理?”它解决“如何”问题,获取处于特殊地点和情境中,对某种特定教育、家庭、社会的过程和经验的洞察,因此,在表述时,避免使用“影响”“相干”等字眼。为收集质性数据,研究者采取人种志、现象学以及自传等研究设计。

提出并清晰界定行动研究问题,需要认识到行动研究包含多重问题,同时,在分析时,需将其降解为因变量、自变量及其之间的关系,进而确定研究设计和抽样技术。

(三)适切研究设计

继研究目标和研究问题之后,需要进行研究设计。它决定着抽样类型及其具体技术的选择。一般地,随机抽样用于量化研究,非随机抽样用于质性研究。由于行动研究问题蕴涵着量化研究和质性研究,因此,国内外已有行动研究论文或使用随机抽样,或使用非随机抽样,或两者兼用。

1. 量化研究设计

问题分解和研究设计是抽样的前提。与研究问题相对应的量化研究设计包括描述性、比较性和关系性研究设计。第一,描述性设计解决内含描述性问题的行动研究问题。例如,要回答“中学生数学成绩高低与他们对阻碍数学学习因素的认知存在什么关系”,首先要解析研究问题。该问题包含“中学生数学成绩是多少”和“中学生认为哪些因素阻碍了数学学习”两个子问题,前者是描述性问题,后者是质性研究问题。其次,选择研究方法。教师先抽取学生样本进行数学测验,获取他们的分数,接着,教师对这些样本进行访谈或填写问卷,了解他们对数学学习影响因素的认识。针对描述性问题,常用描述性统计分析,即中位数、平均数和标准差等。第二,因果—比较设计回答以比较性问题为主的行动研究问题。例如,教师调查男女生对钢琴课的课堂氛围的看法有何不同。该问题可以分解为“有哪些男女学生选修钢琴课程”“他们对这门课的课堂氛围有哪些观点”,以及“从性别来看,这些观点有何不同”。因此,教师先进行目的抽样,挑选学习钢琴的男生和女生;同时,就钢琴课课堂氛围访谈学生或请学生填写开放式问卷;最后,对两个群体的观点进行整理和比较。相应地,使用T检验、方差分析(ANOVA)、协方差分析(ANCOVA)、多因素方差分析(MANOVA)以及多因素协方差分析(MANCOVA)。第三,实验设计解决由关系性问题构成的行动研究问题。比如,要探究抗抑郁新药对青少年有哪些副作用,研究者先是进行实验设计,有目的地抽取青少年抑郁症患者作为样本,将他们随机分配为实验组(新药治疗)和控制组(心理治疗);然后,通过个案研究等,访谈实验组和控制组,对比访谈结果,调查新药的副作用。对于关系性问题,则采用相关分析,即相关系数、回归分析、判别分析、逻辑分析和典型相关分析。

2. 质性比较研究设计

以上三种设计可以解决由量化研究问题和质性研究问题构成的行动研究问题。此外,质性比较研究设计可以探讨以比较性质性研究问题为主的行动研究问题。例如,调查“高中数学学习体验良好与不佳的新生在大学微积分课程中的学业表现有何不同”,教师可以采用人种志研究设计,通过访谈或观察,调查新生高中数学学习体验。接着,通过分析研究结果,将这些新生分为高中数学学习体验“良好”和“不佳”两个小组,对他们实施微积分测验,并比较两组测验分数。量化研究问题类型清晰,分析技术的选择较为明确。然而,由于研究者本人的参与,质性研究资料不易客观。因此,为保证质性分析的信度与效度,已有研究对质性分析方法进行了地毯式开发,例如持续性比较、关键词寻找、词频统计、典型内容分析、领域分析、类型分析以及成分分析。此外,如果涉及多个案例,面对浩瀚的资料,还创用了元矩阵表(Meta-matrices)分析法。不仅要寻找相对合适的分析法,还要开展三角互证。

在行动研究中,描述性、因果—比较以及实验研究设计并非截然对立,可交叉使用[28]。选择哪种研究设计及其抽样技术,主要依据研究目的和问题。人工智能时代的到来,使学校研究者在解决某个具体的研究问题时,比如“我应该如何针对某个主题开展研究”“我应该提出怎样的研究问题”“我应该如何设计研究,以得到研究结论”“我应该如何评价研究结果”,能够与软件智能体或教育机器人等进行互动,澄清研究具体细节,将行动具体化。

经历了几十年的发展,教学行动研究中的抽样技术初步形成了若干基本原理。然而,关于该领域的开发尚处于摸索阶段,未能形成气候,本研究也存在若干不足,它们为开展后续研究提供了新的生长点,比如创造智能化抽样工具,探讨每种抽样技术的具体操作,以深化教学行动研究的方法论开发,提升教师行动研究的科学性。

本文发表于《电化教育研究》2018年第11期,转载请与电化教育研究杂志社编辑部联系(官方邮箱:dhjyyj@163.com)。引用请注明参考文献:陈思宇,曾文婕,黄甫全.人工智能时代教学行动研究抽样技术的三大基础[J].电化教育研究,2018,39(11):13-20.

【参考文献】

[1] HODGKINSON H. Action research:a critique[J]. Journal of educational sociology,1957,31(4):137-153.

[2] 黄甫全,左璜. 当代行动研究的自由转身: 走向整体主义[J]. 教育学报,2012,8(1):40-48.

[3] 王富伟. 个案研究的意义和限度——基于知识的增长[J]. 社会学研究, 2012(5): 161-183.

[4] 钟柏昌,黄纯国. 个案研究的分类及其在教育研究中的应用现状评析[J]. 教育研究与实验,2015(2):13-17.

[5] FIRESTONE W A. Alternative arguments for generalizing from data as applied to qualitative research[J]. Educational researcher, 1993,22(4):16-23.

[6] CURTIS S,GESLER W,SMITH G,et al. Approaches to sampling and case selection in qualitative research:examples in the geography of health[J]. Social science & medicine,2000,50(7):1001-1014.

[7] 陈思宇,黄甫全,曾文婕. “互联网+”时代行动研究的知识建构法[J]. 中国电化教育,2017(1):71-77,98.

[8] ONWUEGBUZIE A J,LEECH N L. A call for qualitative power analyses[J]. Quality & quantity,2007,41(1):105-121.

[9] CSIKSZENTMIHALYI M. Flow and the foundations of positive psychology:the collected works of Mihaly Csikszentmihalyi[M]. London:Springer,2014:21-54.

[10] 陈维维. 多元智能视域中的人工智能技术发展及教育应用[J]. 电化教育研究, 2018(7): 12-19.

[11] JESSUP G,BIAN S,CHEN Y W,et al. P.I.E.L. survey application manual[EB/OL]. (2012-11-01)[2018-03-25]. https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/9490.

[12] Life Data. Experience sampling applications for research[EB/OL]. (2015-01-01)[2018-04-30]. https://www.lifedatacorp.com/.

[13] REASON P,BRADBURY H. The SAGE handbook of action research:participative inquiry and practice[M] . London:SAGE Publications,2008.

[14] ZMUD R. Editor's comments:IS research: issues and contexts[J]. Management information systems quarterly,1996,20(2):xxi-xxiii.

[15] 梁迎丽,刘陈. 人工智能教育应用的现状分析、典型特征与发展趋势[J]. 中国电化教育,2018(3):24-30.

[16] BARAHONA P,RIBEIRO R. Building an expert decision support system:the integration of artificial intelligence and operations research methods[J]. Knowledge, data and computer-assisted decisions,1990,F61:155-168.

[17] WALLACH W,FRANKLIN S,ALLEN C. A conceptual and computational model of moral decision making in human and artificial agents[J]. Topics in cognitive science,2010,2(3):454-485.

[18] VITALE M,ROMANCE N. Using artificial intelligence technology to support action research in schools:methodological strategies and issues[EB/OL]. (1993-04-12)[2018-03-15]. https://eric.ed.gov/?id=ED363006.

[19] 张剑平. 关于人工智能教育的思考[J]. 电化教育研究,2003(1): 24-28.

[20] BARQAWI N,SYED K,MATHIASSEN L. Applying service-dominant logic to recurrent release of software:an action research study[J]. The journal of business & industrial marketing,2016,31(7):928-940.

[21] ASADIZAKER M,ABEDSAEEDI Z,ABEDI H,et al. Design and evaluation of reform plan for local academic nursing challenges using action research[J]. Asian nursing research,2016,10(4):263-270.

[22] 黄盈盈,潘绥铭. 中国社会调查中的研究伦理:方法论层次的反思[J]. 中国社会科学,2009(2):149-162,207.

[23] BERGER G,PEERSON A. Giving young Emirati women a voice:participatory action research on physical activity[J]. Health & place,2009,15(1):117-124.

[24] 文雯. 英国教育研究伦理的规范和实践及对我国教育研究的启示[J]. 外国教育研究,2011,38(8):87-91.

[25] GALL M,GALL J,BORG W. Educational research: an introduction[M]. NY:Pearson Education Inc,2003:72.

[26] JOHNSON R,CHRISTENSEN L. Educational research:quantitative,qualitative,and mixed approaches[M]. Boston:Allyn and Bacon,2004.

[27] ONWUEGBUZIE A,LEECH N. Linking research questions to mixed methods data analysis procedures[J]. The qualitative report, 2006,11(3):474-498.

[28] ONWUEGBUZIE A,LEECH N. Sampling designs in qualitative research:making the sampling process more public[J]. The qualitative report,2007,12(2):238-254.

Three Principles of Sampling in Educational Action Research in the Artificial Intelligence Era

CHEN Siyu1, ZENG Wenjie2, HUANG Fuquan2

(1.School of Marxism, South China Normal University, Guangzhou Guangdong 510631;

2.Center for Research and Development of Values Learning, South China Normal University,Guangzhou Guangdong 510631)

[Abstract] In the educational action research (AR ) methodological system, sampling is closely related to AR quality and has received increasing attention。 With the advent of Artificial Intelligence, intellectual technologies penetrate into AR and the sampling gradually and deeply。 This paper focuses on discussing the evolvement, concept and meaning of sampling in educational AR。 The evolutionary trajectory of sampling in educational AR has developed from convenient sampling to multiple sampling, and from human sampling to experience sampling, which shows that AR sampling surpasses the limitations of research conditions and evolves into scientific and intelligent ones。

In concept, theory first and practice focused are the essential characteristics of sampling in educational AR; the reform of Artificial Intelligence and the need to solve the crisis of academic legitimacy are its driving force for development, and complying with school ethics regulations and protecting the rights and interests of teachers and students effectively are implement principles of sampling in AR。 Clear research goals and research questions, design and data analysis are significant to sampling procedures。

[Keywords] Artificial Intelligence; Educational Action Research; Sampling; Objectivity; Evolvement; Concept; Meaning

【作者简介】 陈思宇(1988—),女,广东汕尾人。助理研究员,博士,主要从事课程与教学论、行动研究方法论、教育神经科学和教育人工智能等方面的研究。E-mail: siyu_chan@126.com。黄甫全为通讯作者,E-mail:huangfq@scnu.edu.cn。

【基金项目】2017年国家社科基金后期资助项目“新世纪行动研究八大范式”(项目批准号:17FSH006)

中文核心期刊

CSSCI来源期刊

RCCSE中国权威学术期刊

AMI来源期刊