荆浩及其作品概述

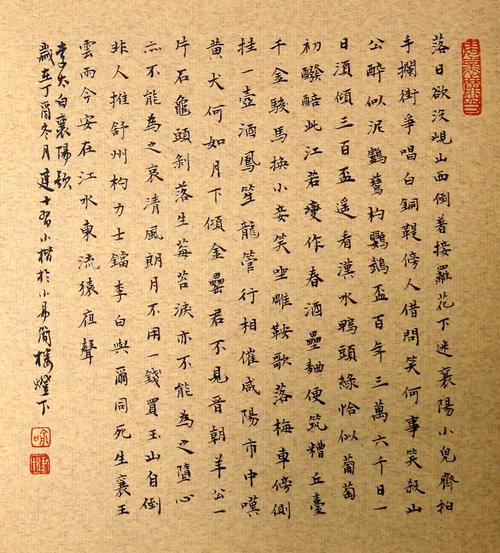

荆浩是五代时期的著名画家,他的《匡庐图》堪称山水画的杰作,成为绘画史上的经典之作,被历代画家和研究者不断模仿和鉴赏。《笔法记》篇幅不长,却对山水画的发展产生了深远影响,为后人的创作指明了方向。

写生求“真”的经历

荆浩在年轻时隐居于太行山,细致地观察那些扎根于土壤、攀附于溪边的奇特古松。他不断地描绘,作品数量极多,竟有数万之众。经过不懈努力,他终于达到了自己追求的“逼真”境界,这成为了他艺术积累的关键阶段。

初期对“华”的认知

荆浩在青年气盛之时,觉得山水画中形象的表现关键在于“华”,也就是描绘对象的外在形态和美丽的光泽。尽管他知晓这种表现带有一定的个人主观色彩,但他仍以“贵似”为准则,认为“得真”亦是建立在“似者为真”的基础之上。

认知转变的契机

荆浩听后,心中一震。他明白,若只是描绘画作的外表华丽,“以似为真”也只能捕捉到物体的表面。唯有“度象取真”,才能深刻展现物体的本质,这标志着他艺术观念的根本改变。

“度象取真”的内涵

“度象取真”强调不应过分纠缠于细节的相似之处,不能将局部表象误认为事物的本质。在创作过程中,应融入“尽搜奇峰”后的个人感悟,从物象的外在和内在特征出发,思考如何选择表现手法和角度。

“搜妙创真”的意义

“搜妙创真”需从无到有,精心挑选,捕捉众多物象的精妙之处。需寻找能触动自己内心的美好,并将其综合总结。在艺术创作中,画面能够展现出既体现物象特点又融入画家情感的图像,《匡庐图》便是这一观点的例证。

《匡庐图》描绘的是河南南部太行山,尤其是洪谷山一带的景色。观察洪谷山的实景图像,我们可以清晰地看到艺术表现与客观现实之间的区别,这一点恰好验证了荆浩提出的“度象取真”和“搜妙创真”的绘画理念。无论是山水画的创作者还是欣赏者,通过仔细阅读荆浩的《笔法记》和《匡庐图》,深入理解它们之间的联系,对全面把握山水画的内涵大有裨益。

您是否在荆浩的绘画思想里找到了对山水画的新见解?欢迎在评论区点赞并分享您的观点。