黄金历来备受喜爱,常被用于投资和装饰。但如今,通过网络购买黄金却遇到了不少麻烦。即便有了所谓的“正品凭证”,也难以确保所购商品的真实性。消费者的利益往往受到侵害。

黄金网购乱象

网购热潮席卷而来,但有些商家却存有不良动机。澎湃新闻经过调查发现,即便平台颁发所谓的“真金证明”,也无法保证消费者购买到的是真金。中国之声报道称,商家只需提供珠宝的白底照片,就能轻松出具证明,甚至检测结果也可以随意篡改。这导致消费者难以分辨真假,花费的金钱可能就此打了水漂。

罗女士的糟糕经历

罗女士不幸遭遇了网购黄金的陷阱。去年九月,她在某购物网站上以两百元的价格购买了一件重0.92克的18K金饰品,吊牌齐全,质检证书也一应俱全,标注为AU750。随后,她又接连购买了13件相似的饰品。她原以为有了证书就能安心,却没想到问题不断,这实际上揭示了网购黄金市场的风险极高。

质检猫腻揭秘

资深从业者透露了内情,不法商家发现了质检的空子。质检人员强调,个人委托检测时,合同上会明确标注“仅检查表面”。即便消费者同意切开部分进行检测,费用也不会降低。这种检测方法为不良商家提供了机会,使得假黄金得以流入市场,欺骗了消费者。

平台应对措施

管理人员在网购平台上指出,所有价格超过100元的黄金类商品,都需提供QIC质检服务。同时,他们还提升了商家入驻门槛、增强了管理规范、完善了售后服务,力求全面维护消费者权益。在黄金饰品页面上,会清晰标注“鉴定后再发货”的信息。消费者在拿到商品后的15天内,若发现鉴定结果与原先设想的不一致,可出示相关证明。此时,卖家需在24小时内给予答复,并赔偿消费者成交金额的三倍。然而,现实情况并未像想象中那样顺利。

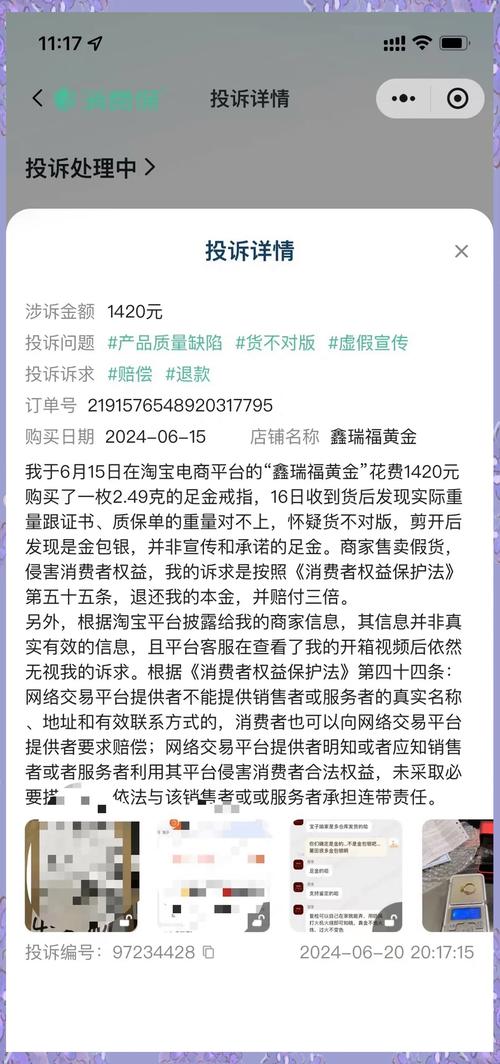

消费者艰难维权

罗女士买到了假的黄金饰品,想找商家理论,却发现店铺已经不见了。她只好向平台的客服寻求帮助。客服让她重新检查,还给了她一份新的鉴定证明。但客服说商家已经停业,让她自己找商家,平台不能赔偿。许多消费者在权益受损后,很难找到商家,而平台仅是建议他们自行联系商家,或是报警或走法律途径,这让他们的维权过程变得极其困难。

维权建议与责任认定

法律专家提出了意见。周凯提到,消费者需妥善保存相关证据,诸如购物小票、商品本身及商家的宣传资料。遇到疑虑,可向质检机构请求鉴定,若受害者众多,可共同委托。消费者权益保护机构也将提供无偿的鉴定服务。朱巍还强调,若能找到销售者,责任应由其承担。如果平台上商家的信息不准确,平台应当承担相应的连带责任。

网购黄金时,很多人可能都遇到过类似的情况。遇到这些问题,大家又是如何处理的?欢迎各位踊跃留言、点赞以及转发,共同打造一个光明的黄金网购环境。