网络购物虽然方便,却变成了犯罪分子的便利条件,现在连在网上卖东西的人也成了他们的攻击对象,这确实让人既生气又担心。

作案手段揭秘

宋某借用别人信息,在购物网站编造买了笔记本电脑的事,选了货到付款。商家送出货物,他却不拿。他这样做是为了拿到订单资料,比如运单号、卖家的手机和姓名,为以后行骗做准备,办法很暗,也很阴险。

宋某还编造了卖家的资料,请货拉拉的工作人员到快递收发点收取了那个装着电脑的包裹。接着,他多次让快递在不同的货拉拉工作人员之间传递,最终把包裹寄往江西省他所在的城市,这样一步步地就把东西弄到了自己手里。

犯罪数额认定

依照最高法院和最高检的说明,骗取公私财产从三千元到一万元、三万元到十万元、五十万元以上的,依次看作是“金额较大”、“金额巨大”、“金额特别巨大”。宋某骗得的财物达到金额巨大的标准,他的所作所为已经触犯诈骗罪名,理应接受法律的制裁。

犯罪本质剖析

宋某借助网络交易的非实体特点,完全不与商家或快递员见面,就骗取了财物。虽然方法看起来很隐蔽,但根本目的就是非法占有。他通过编造谎言、掩盖事实,使受害者产生错误判断并交出钱财,这完全符合诈骗的定义。

商家常见陷阱

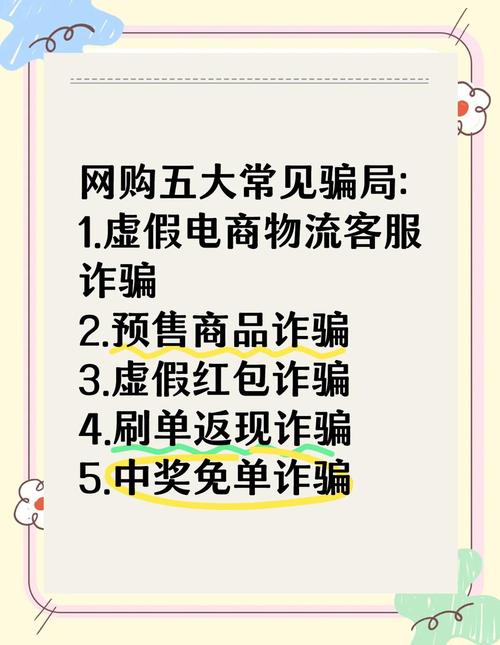

不法分子假扮顾客,通过逆向手法欺骗店家,许多店家尚未察觉到这种新型风险,选择送货到付的大额订单,店家无故拒绝收货的情况,就是常见的圈套,店家很容易在这种订单上蒙受损失。

网络购物时,店家容易只注意订单的明显内容,而忽略一些不寻常的线索。例如订单金额偏高、收货地址含糊不清,这些情况都有可能是骗子的手段,但店家常常不够小心。

商家应对措施

网络商家需要加强防范诈骗的能力,提升识别骗局的水平。针对预付大额的订单,要格外留意,密切关注订单的进展情况。比如,要经常检查订单的运输情况,并与承运企业保持沟通联系。

一旦发觉遭遇诈骗,商家需要立刻保存交易凭证、沟通记录等材料,接着马上向有关部门提出指控。这样做,才能尽可能保障自身的正当权利。

行业监管不足

如今的网络购物平台,在买东西、退货处理还有送货环节上,有不少薄弱环节,让不法分子有了机会。相关部门需要加大对此类平台的管控,把规定做得更周全,以此堵住这些漏洞。

运输领域同样需要强化监管,例如对收件人信息验证更加仔细,防止被不法分子钻空子。必须大家齐心协力,才能建立稳固的线上买卖安全氛围。

身边是否遇见过相似的网上骗局?若是店家,碰到可疑的买卖会怎么应对?敬请点个赞,转发这篇文章,同时在留言区交流看法!