流量背后的虚假隐忧

在互联网时代,流量被视为至关重要的资源。一旦热度攀升,曝光度自然增加,人气也会随之提升,同时还能吸引广告投放,带来丰厚的收益。但“虚假流量”的问题始终存在,这在行业内几乎是众所周知,甚至演变成了一种默认的“潜规则”。以某视频刷量公司为例,由于虚假宣传和不正当竞争,该公司被法院判决赔偿50万元。

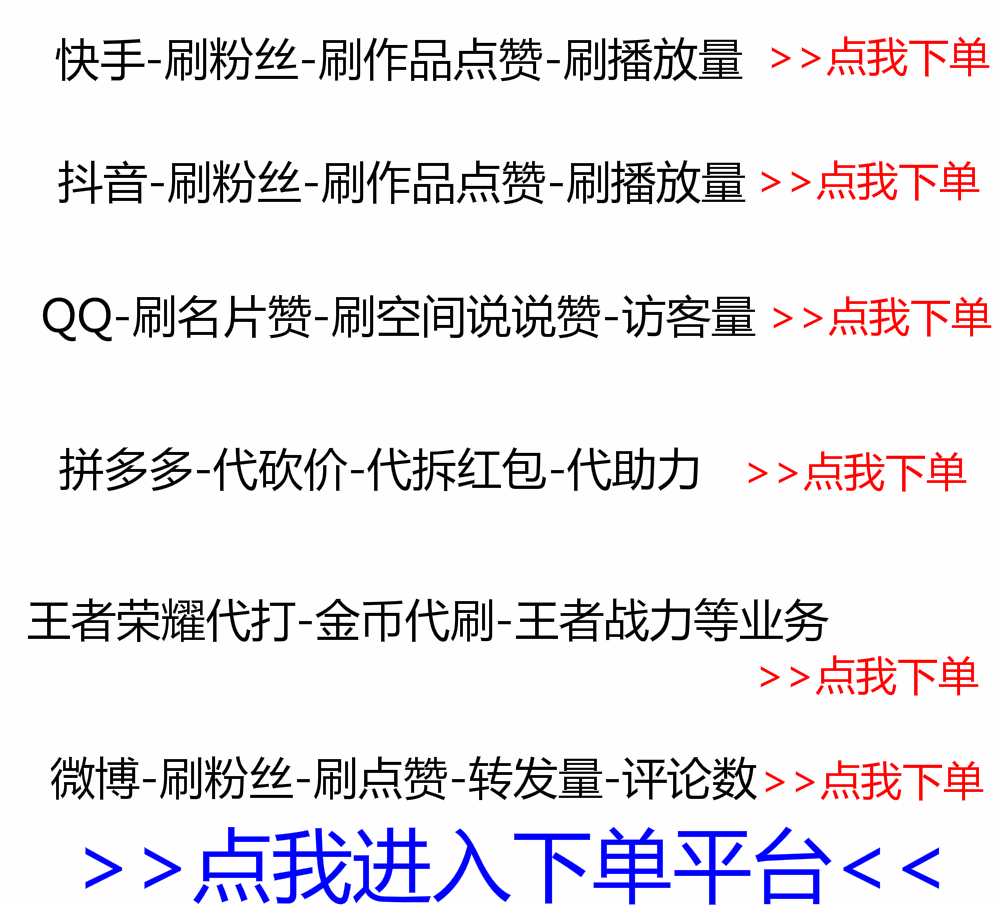

这种情况相当常见,举例来说,在不少购物网站上,输入“流量”“阅读数”“转发与评论”等词,就能看到许多关于“微博数据维护”的商品。网络中虚假流量横行,严重破坏了市场秩序的正常进行。

多平台虚假流量泛滥

新浪微博并非独此一家,抖音、QQ音乐、爱奇艺等众多知名平台同样面临虚假流量的困扰。这些平台用户基数庞大,影响力广泛,虚假流量问题严重损害了内容的真实性和可信度。

数据的不真实性有时会导致人们判断失误,优质内容因而可能被忽视。以音乐平台为例,有些歌曲虽靠刷量获得高排名,却不一定受欢迎。热门位置被这些歌曲占据,而真正有才华的音乐作品却鲜有人问津。

粉丝行为与虚假流量

粉丝在参与打榜的过程中,不自觉地促成了虚假流量的出现。众多粉丝出于对偶像的支持,不加甄别地盲目跟风,自发参与了刷单和刷榜的行为。互联网的便利性为他们提供了条件,他们通过制造所谓的“人工流量”来参与打榜,其中既有真实的IP,也有机器,这让产业公司难以通过技术手段进行区分。

粉丝的过激举动扰乱了行业秩序。以1月28日为例,微博平台公布了涉嫌“刷榜”的艺人名单,并对这些人进行了处罚,规定他们在接下来的三个月内不得出现在热搜榜上。这一举动也暴露出粉丝对流量盲目追求的现象已经变得非常严重。

利益驱动下的作弊冲动

电影票房、奖项和排名等,这些与影视音乐制作团队、明星及其经纪公司等众多商业实体的利益紧密相连。但遗憾的是,这些信息并未得到全面公开,且缺乏权威的第三方监管。再者,刷票、刷榜等作弊行为隐蔽性极高,违法成本又低,这让一些利益相关者难以抵挡作弊的诱惑。

他们追求高额利润和广泛关注,不惜采取违法手段提升点击量。这种行为不仅破坏了公平竞争秩序,还侵害了消费者的利益。例如,观众可能会被虚假票房和评分误导,选择观看质量低下的影片。

虚假流量的严重危害

赵占领是北京志霖律师事务所的一员。他提到,虚假流量损害了商业诚信,大大提升了社会交易的成本,严重打乱了市场经济的秩序。这种虚假流量就像“皇帝的新衣”,大家都清楚它是假的,但没有人愿意站出来指出,各自在产业链中获取自己需要的资源。

企业投放广告,若遭遇虚假流量,便难以获取真实反馈,这进而影响了它们的营销策略和资金配置。此外,从市场层面来看,这种现象还扰乱了市场定价和资源分配的常规秩序。

虚假流量治理之难

整治虚假流量并非易事。首先,它往往触及法律底线;其次,许多环节对流量有极大依赖;再者,当前政府部门实行多部门联合监管。现行法律主要禁止商家和刷单团伙,但针对网络平台的具体规定尚不明确。

网络平台有责任抑制虚假流量,但这类行为常常难以察觉,因此难以彻底根除。张宝峰专家提出,我们可以通过推行手机实名制来打击流量欺诈。此外,赵占领指出,制造虚假交易违反了《反不正当竞争法》等相关法律。

如何更有效地应对网络虚假流量的困扰?若这篇文章给您带来了一些思考,不妨点个赞或者转发一下!